电话:029-87679000(总机)

地址:陕西省西安市西五路157号

邮编:710114

网址:www.2yuan.xjtu.edu.cn

电话:029-87679000(总机)

地址:陕西省西安市西五路157号

邮编:710114

网址:www.2yuan.xjtu.edu.cn

近日,西安交通大学第二附属医院生物诊疗中心刘朋飞教授团队在细胞死亡研究领域取得新进展,先后在《Free Radical Biology and Medicine》(Q1区Top期刊,IF=8.2)和《Theranostics》(Q1区Top期刊,IF=13.3)发表题为“Deciphering the rules of disulfidptosis: a genome-wide signature for identifying disulfidptosis-related genes and analyzing hepatocellular carcinoma chemotherapy sensitivities”与“The contrasting regulatory effects of valproic acid on ferroptosis and disulfidptosis in hepatocellular carcinoma”的研究论文。该研究系统性地建立了基于转录组大数据的双硫死亡全基因组特征模型,并据此开发出针对耐药性肝癌的精准治疗新方案,为肝癌化疗耐药这一临床难题提供了突破性解决策略。

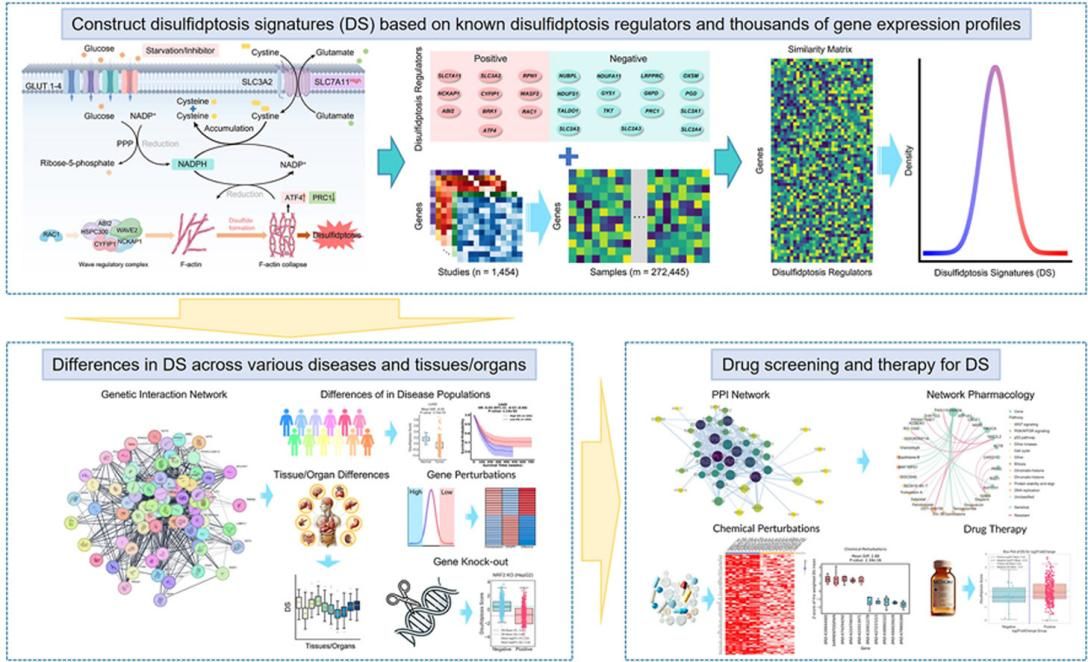

研究团队通过整合1454项基因表达研究的272445个样本数据,构建了双硫死亡全基因组特征(DS)模型。该模型首次实现了在33种癌症类型中准确预测双硫死亡倾向,并成功绘制出不同组织器官间的DS特征图谱。通过对前1%高DS与低DS基因的功能分析,研究发现NRF1与NRF2在肝细胞癌(HCC)中分别扮演着双硫死亡“制动器”与“加速器”的关键角色,这一发现经基因敲除、细胞形态学和功能分析等多重验证,确认了其在双硫死亡调控网络中的核心地位。尤为重要的是,团队通过网络药理学分析筛选出多种能够调控双硫死亡的新型小分子化合物。其中,NR-CL被验证为双硫死亡抑制剂,而洛美利嗪和氯碘羟喹则被证实为双硫死亡增敏剂。这一发现为基于双硫死亡的靶向干预提供了切实可行的药物选择(图1)。

图1. 转录组学大数据驱动的双硫死亡调控网络

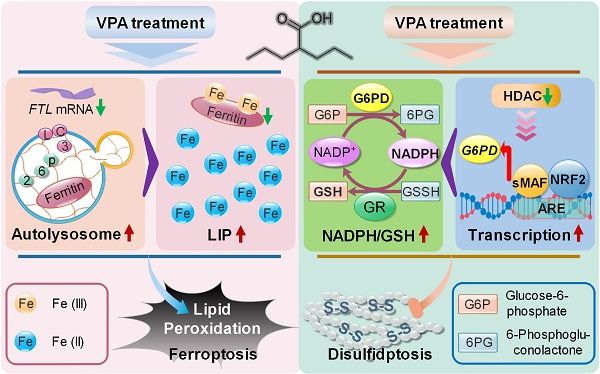

基于上述模型,团队深入探讨了抗癫痫药物丙戊酸(VPA)对程序性细胞死亡的差异化调控机制。多组学分析显示,VPA通过截然不同的分子通路分别调控铁死亡与双硫死亡:一方面通过增强细胞铁自噬和降低铁蛋白表达,增加不稳定铁池,从而提高HCC细胞对铁死亡的敏感性;另一方面则通过激活NRF2-G6PD通路,促进NADPH和谷胱甘肽(GSH)生成,进而抑制细胞骨架蛋白间的二硫键形成和双硫死亡发生。这一发现揭示了VPA在差异化调控细胞死亡方式方面的独特价值,为临床实现精准的细胞死亡干预提供了新视角。特别值得关注的是,研究证实生酮饮食能够通过促进代谢重编程,显著增强葡萄糖饥饿条件下细胞对双硫死亡的敏感性,这为联合饮食干预与化疗的临床转化提供了理论依据(图2)。

图2.药物丙戊酸对程序性细胞死亡的差异化调控机制

本系列研究的最大特色在于将基础研究发现向临床治疗策略的高效转化。基于DS模型预测结果,团队成功建立了针对耐药性肝癌的精准治疗新方案:通过双硫死亡增敏剂与常规化疗的联合应用,在临床前模型中显著提高了化疗敏感性。特别值得一提的是,研究者将临床常用药物进行“老药新用”筛选,极大缩短了从基础研究到临床应用的转化路径。该系列研究建立了基于多组学大数据的细胞死亡研究新范式,完善了团队从机制探索、模型构建到临床转化的完整研究体系,为肿瘤精准治疗提供了新的理论基础和技术支撑。

论文链接:

https://www.thno.org/v15p9091.htm

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891584925013036?via%3Dihub